コラム

データセンターとは?利用するメリットや主な設備を解説

企業のDX化が進む中、ITインフラの重要性が高まっています。特にデータやシステムの安全な管理・運用が求められる現在、「データセンター」という用語を耳にする機会も増えているのではないでしょうか。

一方で、データセンターが具体的にどのような施設で、どのようなメリットがあるのかを詳しく理解している方は多くありません。本記事では、データセンターの概要、利用メリットなどをわかりやすく解説します。自社のITインフラ戦略を検討される際の参考としてお役立てください。

目次

データセンターとは

データセンターとは、サーバーやネットワーク機器などのIT機器を集中的に収容し、安全に管理・運用するための専用施設です。単なる機器の保管場所ではなく、企業の重要なデータやシステムを守る高度なインフラ環境を提供しています。

また、専門の管理者が24時間365日体制で品質の高い運用を効率的に行い、災害時にもサービス提供に支障が出ないよう、地震や水害などの各種災害対策、停電対策、火災対策なども整備されています。ただし、データセンターによって対応基準は異なることに注意が必要です。

データセンターの利用形態

データセンターの利用形態には、主に「ハウジング」「ホスティング」「コロケーション」の3つがあります。それぞれ異なる特徴を持ち、企業の規模やニーズに応じて選択できます。

| 種類 | 概要 |

サーバー/所有者 |

特徴 |

|---|---|---|---|

| ハウジング | データセンターに自社サーバーを設置する利用形態 | 利用者 | 企業がラック単位でスペースをレンタルし、自社サーバーを設置する |

| ホスティング | データセンター事業者が保有するサーバーをレンタルする利用形態 | 事業者 | サーバー機器の運用・保守は事業者が担当し、利用者の管理負担を軽減 |

| コロケーション | データセンター内の専有スペースにサーバーなどの機器を設置する利用形態 | 利用者 | ハウジングより大規模なスペースを借り、自由度の高いレイアウトが可能 |

ハウジングがラック単位での小規模なスペースを借りるのに対し、コロケーションは床面積や部屋単位での大規模なスペースを借りるのが一般的です。そのため、小規模なシステムにはハウジング、利用者が選定したラックを使用したい場合など、自由度の高い環境を希望する場合にはコロケーションが適しています。

ハウジングサービスとクラウドサービスの違い

ハウジングサービスとクラウドサービスには明確な違いがあります。ハウジングサービスは物理的な「場所を提供」するのに対し、クラウドサービスはインターネット経由で「仮想的に利用環境を提供」します。

ハウジングサービスでは、機器の購入から運用・管理まで、ユーザー側で自由に行えるため、自社の業務要件に合わせて最適な機器を選定できます。一方、クラウドサービスはサービス提供者側が用意した標準的な環境を利用するため、企業固有のニーズに完全に適合するとは限りません。

ハウジングサービスは初期投資(機器購入費等)が必要ですが、長期利用では月額コストを抑えられます。クラウドサービスは初期投資が不要で導入しやすい反面、利用規模が大きくなると月額コストが高額になる傾向があります。

データセンターと自社サーバールームの違い

自社サーバールームと比較して、データセンターにはセキュリティや災害対策の各面で大きな違いがあります。

セキュリティ面では、データセンターはICカード認証や生体認証(指紋認証・静脈認証など)による多段階認証、監視カメラ、24時間有人監視など、中堅・中小企業のサーバールームでは実現困難な厳重な物理セキュリティ対策が標準装備されています。

災害対策については、耐震・免震構造の採用、水害リスクの低い立地選定、UPS(大型バッテリー設備)や非常用発電設備の完備、二酸化炭素や窒素などのガス消火システムなど、総合的な災害対策が施されています。

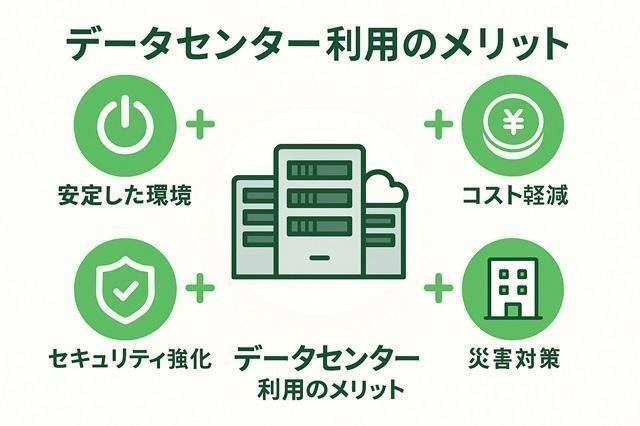

データセンターを利用するメリット

企業が自社でサーバーやIT機器を運用する場合、電源・空調の管理、物理的なセキュリティ確保、災害対策など多くの課題に直面します。データセンターを利用することで、これらの課題の解決が期待できます。以下では、データセンター利用の具体的なメリットについてわかりやすく解説します。

安定した環境

データセンターでは、数多くのIT機器が稼働する専用施設として、高品質で安定した電源供給環境が提供されています。

また、停電時に備えてUPS(大型のバッテリー設備)や非常用発電機も完備されています。停電や電圧降下が起きた際は、非常用発電機が起動し、電力を継続供給することで中断のないサービス提供が可能です。

空調管理についても、データセンターでは精密空調装置により効率的な排熱を実現し、24時間365日安定した冷却環境を維持しています。これにより、サーバーの性能劣化や故障リスクを最小限に抑えられます。

サーバー運用コストの軽減

企業が自社で安定したサーバー環境を構築・維持する場合、初期投資から日々の運用にいたるまで様々なコストがかかりますが、データセンターを利用することで運用コストを軽減できる可能性があります。

オフィスでは、夜間や休日など人がいない時でも、サーバーの冷却のために空調を稼働させているケースが多く見られます。これに対し、データセンターはサーバー専用の施設として最適化されており、多数のサーバーラックをまとめて冷却する効率的な冷却システムにより、最小限のエネルギーでサーバーを稼働できることが特徴です。

また、社内のサーバールームが不要になることで、貴重なオフィススペースを創出し、より生産性の高い業務エリアとして活用可能です。

運用面でも、多くのデータセンターでは電源管理や稼働状態の監視などを代行する「マネージドサービス」を提供しており、社内IT担当者の負担を軽減できます。

セキュリティの強化

データセンターでは物理的なセキュリティ対策が徹底されており、自社では実現困難なレベルのセキュリティ環境を利用可能です。

入館・退館時には生体認証やICカードによる厳格な本人確認を実施し、データセンター内部には監視カメラを設置して、いつ・誰が・どんな作業を行ったかを詳細に記録・管理しているのが特徴です。24時間体制での有人監視により、不正な立ち入りや不審な行動を即座に検知する体制が整備されています。

また、日本データセンター協会(JDCC)が制定した「データセンター ファシリティ スタンダード」により、データセンターの品質基準は明確化されています。最高レベルのティア4では、施設がデータセンター専用でなければならず、敷地から建物、サーバー室、ラックまでのすべてにおいてアクセス制限が設けられ、金融機関レベルのセキュリティ要件にも対応可能です。

災害に強い

データセンターでは、BCP(事業継続計画)対策の一環として、災害発生時でも企業の重要なシステムやデータを守り、事業継続を可能にする環境を提供しています。

・地震対策

耐震、免振構造などの地震に強い設計であるため、サーバーラックの転倒、ケーブル断線などによるシステムの停止リスクを最小限に抑えることができます。

・水害対策

リスクの低い立地選定や浸水しにくい構造などにより、河川の氾濫や浸水リスクを大幅に軽減できます。

・火災対策

一般的なオフィスビルではスプリンクラーによる消火が一般的ですが、サーバーラック内で水による消火を行うとIT機器が故障する場合があります。データセンターではIT機器へ損傷を与えない二酸化炭素や窒素などのガス消火システムを採用しており、万が一火災があった場合でも、影響を最小限に抑えます。

自社サーバールームでは上記のような災害があった場合、長期間の復旧作業が必要になりますが、データセンターでは停止期間を最小限に抑えることができ、企業の競争力維持と顧客への継続的なサービス提供が可能になります。

また、給電ルートや、空調設備など、様々な設備が冗長構成となっており、一部に問題が発生してもサービスを継続できる体制が整っています。

データセンターのデメリット

データセンターの利用には多くのメリットがある一方で、企業が検討すべきデメリットも存在します。自社内でサーバーを運用していた企業がデータセンターに移行する際、これまでとは異なる運用体制やリスク管理が必要になる場合があります。これらのデメリットを事前に理解し、適切な対策を講じることで、データセンター利用の効果を最大化できるでしょう。

物理的に距離がある

データセンターは自社オフィスとは離れた場所にあるため、ハードウェアの故障など物理的な問題が発生した際に、現地での対応が必要です。

現地へ駆けつける場合、データセンターが会社から遠距離にあると移動に時間を要するため、緊急時の初動対応に時間を要します。特に休日や夜間に障害が発生した場合、迅速な復旧作業が困難になるケースも考えられます。

完全に安全が保証されているわけではない

データセンターは高いセキュリティレベルや災害対策などを備えていますが、100%安全とは言い切れません。

自然災害や予期せぬ事象によるリスクは完全には排除できません。そのため、データセンターを利用する際も適切なバックアップ戦略やリスク分散の検討が必要です。

また、データセンターの入退室管理は厳重であり、セキュリティ面では優れていますが、利用者にとっては手続きの負担が増加する場合があります。

データセンターの主な設備

データセンターで提供される主な設備について、以下の表で解説します。

| 設備分類 | 設備名 | 概要 |

|---|---|---|

| 電源設備 | UPS(大型バッテリー設備) | 停電や瞬低が発生した際にバッテリーに蓄えられた電力により安定した電力を供給し続ける装置 |

| 電源設備 | 非常用発電機 | 商用電源停止時に電力を供給する設備であり、起動からフル稼働まで通常数十秒から数分を要する |

| 電源設備 | 受変電設備 | 商用電源を適切な電圧に変換し安定供給を行う設備 |

| 空調設備 | 精密空調機 | サーバー室の室温を高い精度でコントロールするサーバー専用の空調システム |

| セキュリティ設備 | 入退室管理システム | 生体認証やICカードによるアクセス制御システム |

| セキュリティ設備 | 監視カメラシステム | 24時間365日の監視体制を維持する映像監視システム |

| 消化設備 | ガス消火システム | 二酸化炭素や窒素などのガスを使用してサーバーにダメージを与えずに消火する設備 |

データセンターでは、これらの設備が連携することで高い可用性と安全性を実現しています。

まとめ

データセンターは、サーバーやネットワーク機器を安全かつ効率的に運用するための専用施設です。安定した電源・空調環境、強固なセキュリティ対策、災害対策により、自社運用では実現困難なレベルのインフラ環境を提供します。

特に、地震や停電などの災害時でも事業を継続できるBCP対策として、データセンターの活用は非常に有効な手段です。物理的な距離や完全な安全保証がないといったデメリットはありますが、コスト削減や事業継続性の観点から多くの企業がデータセンターを活用しています。

データセンターをお探しの企業様には、埼玉県に立地し、データセンターファシリティスタンダードの最高レベルに当たるティア4に準拠した「さいたまiDC」をおすすめします。都心からのアクセスの良さと災害リスク分散を両立し、24時間365日の運用監視体制により、より安全で信頼性の高いIT環境の構築が可能です。詳細については、ぜひサービス詳細ページをご確認ください。